Caso Matute Johns: 25 años de impunidad y silencios que el Estado nunca explicó

Publicado por: Tiempo 21 | viernes 6 de febrero de 2026 | Publicado a las: 15:57

La desaparición y muerte de Jorge Matute Johns no solo dejó una familia devastada, sino que expuso negligencias, encubrimientos y una cadena de errores institucionales que hasta hoy mantienen el caso sin responsables por su muerte.

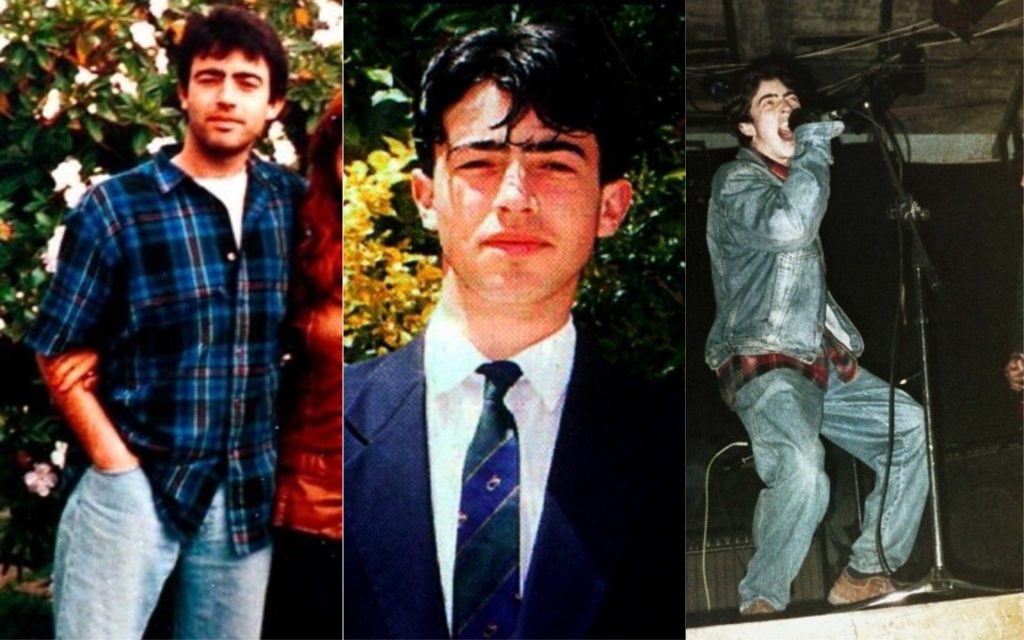

La música seguía sonando cuando Jorge Matute Johns cruzó la puerta de la discoteca La Cucaracha. Era la madrugada del 20 de noviembre de 1999 y Concepción estaba en ese punto exacto donde la noche aún no se rinde y el amanecer parece una amenaza lejana. Jorge tenía 23 años, estudiaba Ingeniería Forestal, reía con facilidad y no tenía ninguna razón para pensar que esa salida sería la última.

Cuando no regresó a casa, nadie imaginó que comenzaba una de las historias más largas, confusas y dolorosas de la justicia chilena. Al principio fue inquietud. Luego, alarma. Después, una certeza devastadora: Jorge había desaparecido en un país que no estaba preparado —o no quiso— buscarlo bien.

Los primeros días fueron decisivos y, con el tiempo, también serían imperdonables. La investigación avanzó sin urgencia, con declaraciones mal tomadas, testigos ignorados y diligencias que llegaron tarde o nunca llegaron. Se instaló rápidamente la idea de que Jorge se había ido por voluntad propia, una hipótesis cómoda que alivió responsabilidades y retrasó preguntas incómodas. Mientras la familia insistía, el aparato institucional dudaba.

La búsqueda se transformó en una lucha pública. Marchas, lienzos, entrevistas, conferencias improvisadas. El rostro de Jorge comenzó a repetirse en afiches y noticieros, y su nombre dejó de pertenecer solo a su familia: pasó a ser símbolo. Pero símbolo no es sinónimo de justicia. A veces es apenas una forma elegante de la espera eterna.

Con los meses, las versiones se multiplicaron y las certezas se diluyeron. Testimonios que se contradecían, peritajes incompletos, decisiones judiciales difíciles de explicar. Cada paso en falso alimentaba una sospecha que nunca abandonó el caso: aquí alguien no quiso ver. O peor aún, alguien sí vio y decidió callar.

Cinco años después, en febrero de 2004, el hallazgo de restos óseos en el sector de Santa Juana confirmó lo inevitable. Jorge estaba muerto. Pero ni siquiera ese momento trajo claridad. La autopsia habló de consumo de alcohol y drogas, pero no logró establecer con certeza cómo murió. El cierre que prometía el hallazgo fue, en realidad, otra puerta abierta a la frustración.

Hubo condenas, sí. Pero no por la muerte. Hubo responsables por obstrucción a la justicia, por entorpecer la investigación, por mentir. Como si el sistema reconociera sus fallas, pero se negara a enfrentar su consecuencia mayor. Nadie fue condenado por matar a Jorge Matute Johns.

Con los años, el caso se fue archivando en la memoria institucional, pero no en la memoria social. Volvía cada cierto tiempo, como una advertencia incómoda. Como un recordatorio de que la justicia puede ser lenta, selectiva y, a veces, profundamente injusta. Que hay familias que no reciben respuestas, aunque lo pierdan todo en la búsqueda.

Hoy, más de dos décadas después, el caso Matute Johns sigue siendo una deuda. No solo con una familia que nunca dejó de preguntar, sino con un país que aprendió que la verdad no siempre llega y que la impunidad también se construye con silencios, errores y desidia.

La noche del 20 de noviembre de 1999 terminó para todos. Para todos, menos para Jorge. Y mientras no sepamos exactamente qué ocurrió, esa noche seguirá repitiéndose, una y otra vez, en la historia oscura de la justicia chilena.